家子、葭沚、葭芷、加止?探寻葭沚地名演变史

葭沚,“葭”指初生的芦苇,“沚”意为水中的小洲。因其地处江海之滨,境内沼泽密布,芦苇丛生,故而得名。我们在不同时期的资料中看到了家子、葭沚、葭芷、加止等不同的称呼,这是错别字,还是历史上确有其名?为此,记者到葭沚一带,去寻找“答案”。

陈万云生于1949年,是土生土长的葭沚人。因为对本土文化很感兴趣,他花了半年的时间,对葭沚地名的五次演变做了考证,让我们来听听陈老师是怎么理解的。

家子(南宋赵构时期——清同治年间)

葭沚古称“贾子”“家子”。什么时候冠“贾子”之名已无从可考,一说葭沚在宋朝时“商渔乐业,井里熙熙”,商贾云集,贸易繁荣,商业渔业都相当兴旺,由此得名“贾子”。

“家子”一名的由来和宋高宗有关,当年,为了纪念皇帝驾临,就将“家子”替代“贾子”。项士元的《海门镇志》中“葭沚渡”一条中有记载:“达北岸章安。按:葭沚,亦作‘家子’。因宋高宗南渡经此,有此称,故名。”

相传南宋时,宋高宗赵构为避金兵,从章安渡椒江往南逃,一路上与船夫相谈甚欢。停靠葭沚埠时,他问船夫:“你家在哪里?”船夫回答说:“家子在这里。”赵构就误以为他靠岸的地方叫家子。既然皇上开了金口,后来人就沿用下来了,“家子”就成为这里的地名了。

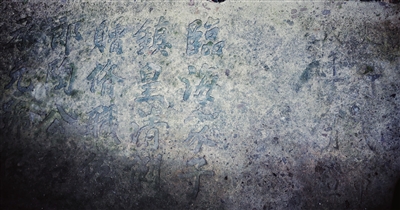

今年,陈万云成为椒江区文化遗产志愿者,为本土文化的保护和传承出谋划策。6月15日,他在上马后大村河坎中发现一块古墓碑,长3.3米、宽0.64米,上面刻有“咸丰十年闰三月穀旦,临邑家子镇处士陈”的字样,7月1日,他又在中村旗杆里东南侧屋外发现一块古墓碑,长1.64米,宽0.62米,上面刻有“大清同治岁次甲戍年嘉平月穀旦,临海家子镇皇清例赠脩职佐郎陶公……”。

从这两块古碑可以看出,咸丰、同治年间葭沚的使用地名是“家子镇”,这成了“家子”佐证十分重要的依据之一。

葭沚(光绪元年——1956年)

“葭沚”何时替代了“家子”,具体时间已不得而知。据考证,在晚清时期,“葭沚”“家子”两地名常常互用。

比如,清代同治年间王咏霓《新建椒江书院记》中记载:“郡司马成公邦干忧之。乃于从政之初,谋于缙绅人士,捐俸集资,建椒江书院于家子。”出现了家子。

而在光绪元年(1875)的《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》中,记载了福建泉漳会馆在葭沚建成后,于咸丰十一年(1861)被太平军焚毁,不久筹款重建。碑文中用的地名是“葭沚”。

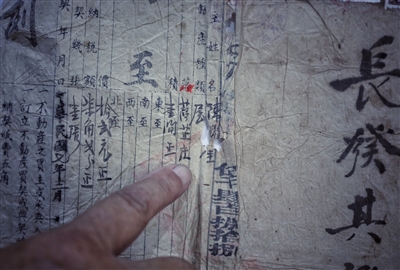

在葭沚文明路130—6的民宅中,殘留民国四年葭沚何烈女的坊碑,碑文中使用的地名是“葭沚”。民国年间,原葭沚国民党党部宅外墙面上写着“葭沚”招待所。陈万云收藏的民国二十七年的房契,盖有临海县葭沚镇第六保办公处的圆印章。陈万云拿出了1957年葭芷小学的毕业证书,上面盖的却已是海门区“葭芷”小学的印章。这些历史信息,都显示大约在光绪元年后,至1956年,葭沚的地名和现在一样,均为“葭沚”。

葭芷(1957年——1976年)

从“葭沚”到“葭芷”,陈万云认为是从1957年开始发生了变化。首先是1957年葭芷小学的毕业证书,盖有“葭芷”小学的印章。在1958年10月,奖给壹等先进工作者蔡子春同志的奖状上,盖有中国共产党浙江省黄岩县“葭芷”镇基层委员会的印章。

1958年12月,周恩来总理亲笔签名奖状,奖给浙江省黄岩县海门人民公社葭芷大队。为了寻找这张奖状,陈万云多次跑遍台州、椒江、黄岩档案馆,最后在黄岩区政协文史学习委员会找到这张具有历史文化珍贵文献。虽然只是照片资料,也让他感到万分自豪和高兴。

另外,海门镇志记载多使用“葭芷”地名。

加止(1965年——1980年)

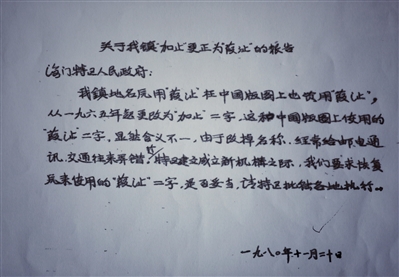

陈万云在查黄岩县人民委员会文件时发现,在1965年3月25日的黄办第085号文件上,明确发文表示,为了方便群众,决定将葭芷镇改名为“加止镇”。

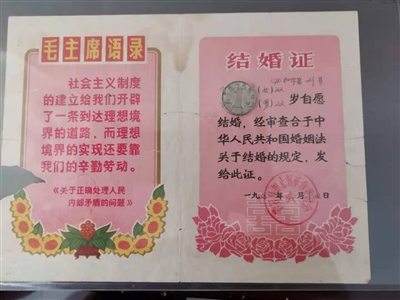

陈万云本人于1971年结婚,他的结婚证上盖有“黄岩县‘加止’镇革命委员会”的印章。

葭沚(1980年——至今)

陈万云在查海门特区加止镇革命委员会文件时发现,发文时间1980年11月20日加发(42)号的文件上表明,“加止镇”更正为“葭沚镇”。重新使用的“葭沚”二字,和“加止、葭芷、葭沚”地名,一直混用到上世纪九十年代中期。